La rue des transitions, tissons la ville de demain

Site Le Corbusier, 2024

« La rue des transitions » est une scénographie participative qui projette le visiteur dans un futur plus ou moins proche où les énergies fossiles - pétrole, charbon et gaz - ne sont plus disponibles. Comment se déplacer, manger ou encore « habiter » sans ces ressources qui étaient au cœur de nos sociétés modernes ? De la ville moderne à la ville en transition, les enjeux évoluent et par cette projection futuriste, le visiteur est plongé dans six scénarii de redirection écologique, interrogeant nos lieux urbains de sociabilité, nos modes de déplacement, notre alimentation aussi bien que le bruit de la ville… Grâce à des installations participatives, le visiteur tisse, sème, dessine et recompose cette ville en transition…

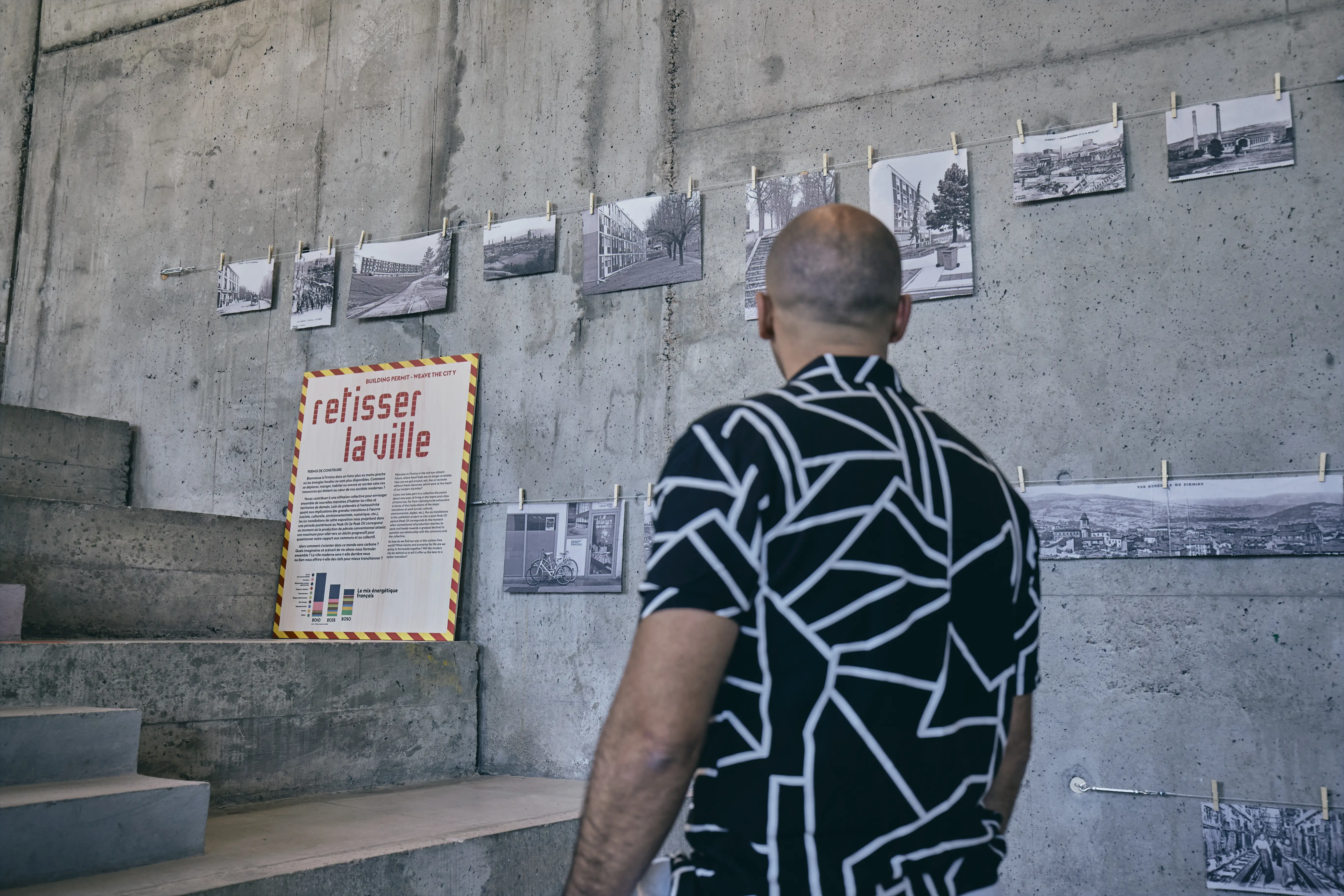

Vues de la salle 1 de l'exposition. "Retisser la ville".

« 80% de la ville de 2050 est déjà là, 20% reste à construire. » Christelle Leconte et Sylvain Grisot, 2022, « Réparons la ville !, Apogée. Dans cette première installation, les visiteurs sont invités à se saisir de canevas imprimés de photographies d’archives de la ville de Firminy afin de broder leurs propositions pour la ville en transition.

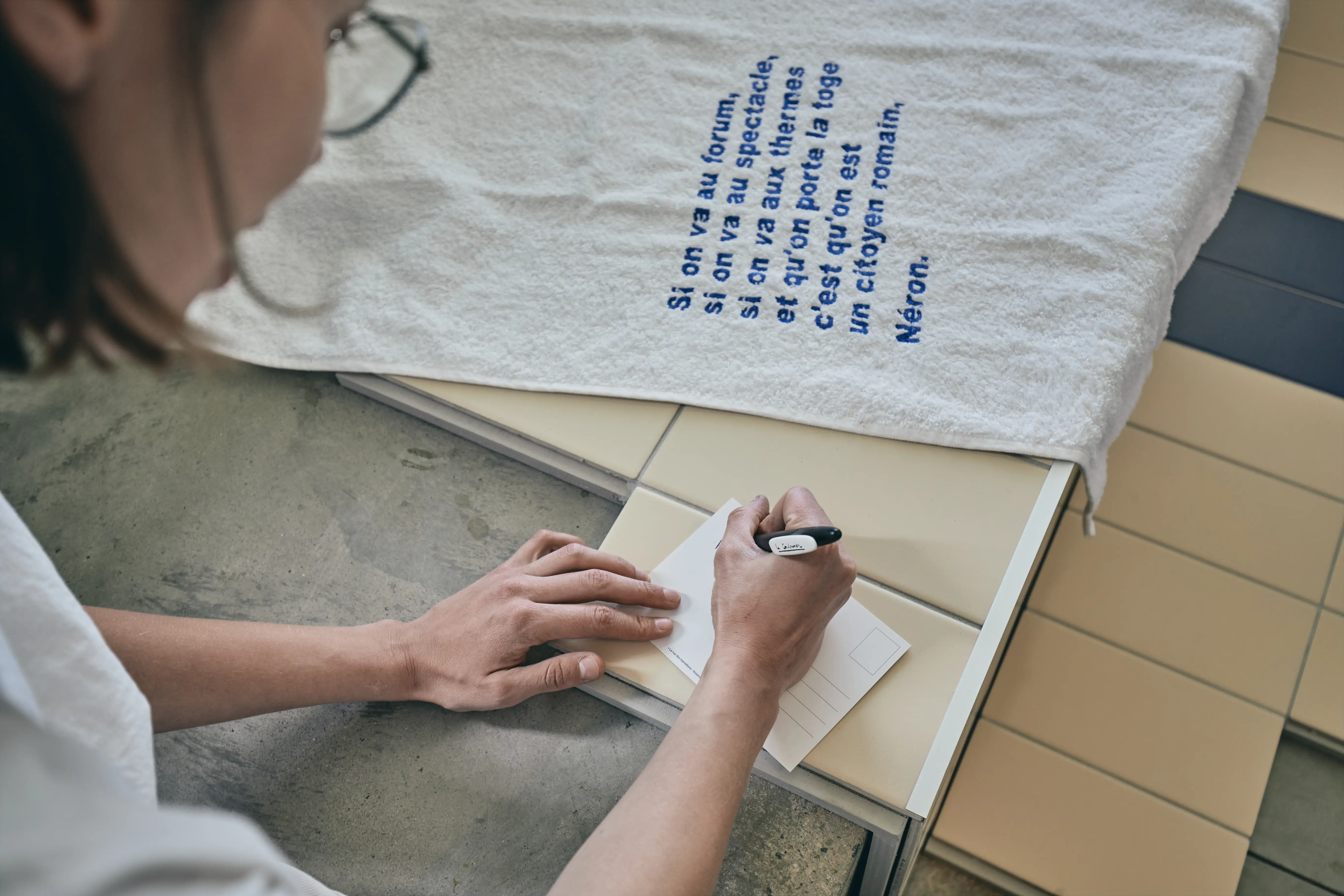

Vues de la salle 2 de l'exposition. "Le grand plongeon".

« Si on va au forum, si on va au spectacle, si on va aux thermes et qu’on porte la toge c’est qu’on est un citoyen romain ». Néron La piscine municipale est un commun au cœur de nos villes et de nos démocraties. Lieu de “re-création” du corps, elle permet de réduire les inégalités sociales par l’apprentissage de la nage. Cependant dès 2022 certaines piscines ont fermé leurs portes à cause de l’augmentation du coût de l’énergie. Dans cette salle le visiteur est invité à écrire une carte postale depuis 2050 à une personne en 2023 puis à la poster dans un casier de piscine.

Vues de la salle 3 de l'exposition. "La rue relationnelle".

« … Le XXIe siècle devient le siècle où l’on doit repenser les rues. La transformation devra être plus globale et ne pourra se réduire à la confrontation du vélo face à la voiture, à la simple création de bandes jaunes et blanches sur un enrobé. La rue n’est pas seulement « un tuyau conçu uniquement pour se déplacer ». L’histoire en témoigne, la rue a une fonction civique et relationnelle. Elle est le lien de la ville du dehors, elle est au cœur de nos démocraties. Il faut à présent lui redonner sa place. » Extrait du texte de l’exposition. Dans cette salle le visiteur est invité à s’emparer d’un carton dans la poubelle jaune et à écrire sa proposition pour faire vivre la rue.

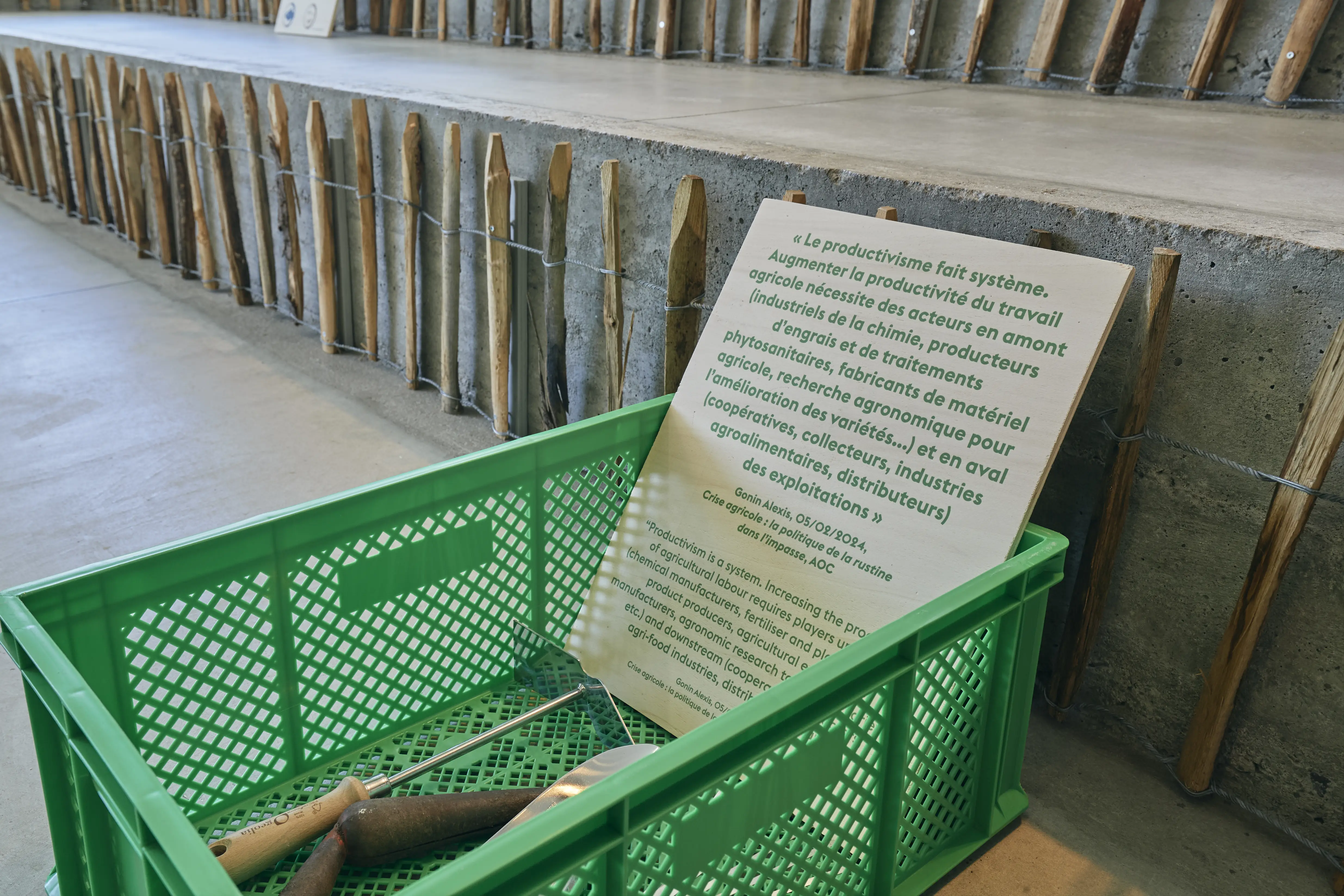

Vues de la salle 4 de l'exposition. "Le jardin des attachements".

Dans cette salle les visiteurs sont invités à se questionner sur leurs attachement concernant l’alimentation et les rituels autour du repas. À la manière d’un arbre à souhaits, les visiteurs écrivent leurs attachements sur des rubans qu’ils pourront ensuite nouer sur les ganivelles de jardin.

Vues de la salle 5 de l'exposition. "Trouver la bonne (re)direction".

Quelles mobilités en 2050 ? Comment se repérer entre le discours de certaines entreprises qui nous promettent voiture autonome et voyages dans l’espace et celui des chercheurs en transition qui nous appellent à plus de sobriété ? Dans cette salle les visiteurs sont invités à « graffer » des affiches publicitaires. Selon vous, quels types de sociétés se dessinent derrière ces publicités ?

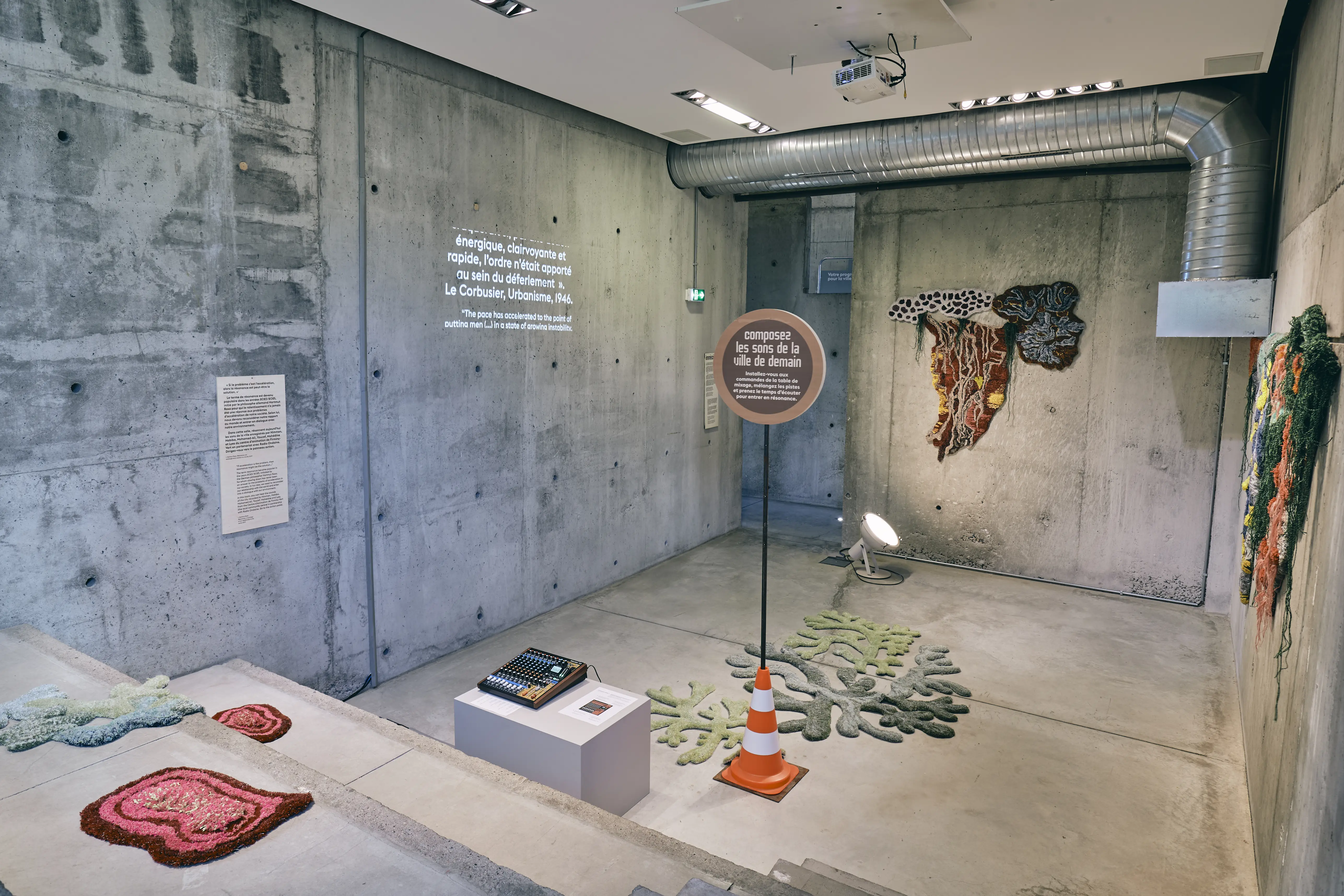

Vues de la salle 6 de l'exposition. "En résonance". Œuvre textile " Immiscions " de Béatrice Baulard.

Dans cette salle habitée par des mousses et lichens, les visiteurs sont invités à se saisir de la table de mixage pour composer les « sons » de la ville.

« Depuis le XVIIIe siècle, l’Homme a gagné en liberté, savoir et confort, il est convaincu que demain sera meilleur qu’hier. Cette sensation d’aller de l’avant dérive de trois facteurs : la croissance économique, l’accélération technologique et l’innovation culturelle. Cette combinaison pousse nos sociétés modernes à une accélération permanente pour le maintien d’un équilibre. Développer, innover toujours plus vite pour rester exactement là où nous sommes, coincés dans ce qu’Hartmut Rosa appelle une « immobilité frénétique ». Longtemps, cet imaginaire du progrès a justifié de travailler dur pour que sa descendance ait une vie meilleure. Mais, depuis les années 2000, cet élan semble perdu, remplacé par un nouvel objectif qui est que la situation des générations futures ne recule pas. Pour contrecarrer cette accélération et sa mécanique toxique, pour répondre à la perte du « sens du mouvement », le sociologue Hartmut Rosa a proposé le concept de résonance qui intervient quand l’humain entre en relation avec quelque chose qu’il ne maîtrise pas parce qu’il ne peut le posséder. » Extrait du texte de l’exposition.

Crédits photographiques : Studio Norde.

Remerciements : Merci à Charles Ambrosino, Frank Le Bail, Rachid Kaddour, Christelle Morel-Journel et Valérie Sala Pala pour leur implication dans ce projet."

Équipe de conception :

Caroline Manowicz et Costanza Matteucci.

Commissariat :

Géraldine Dabrigeon, Louise Pédel, Caroline Manowicz, Costanza Matteucci.

Réalisation :

Pacoret Version originale, La turbine créative, Express Carrelage.

Création d'une œuvre textile "Immiscions" :

Béatrice Baulard.

Commanditaire : Site Le Corbusier